Gero Grassi: Aldo Moro vittima del contesto geopolitico della Guerra fredda

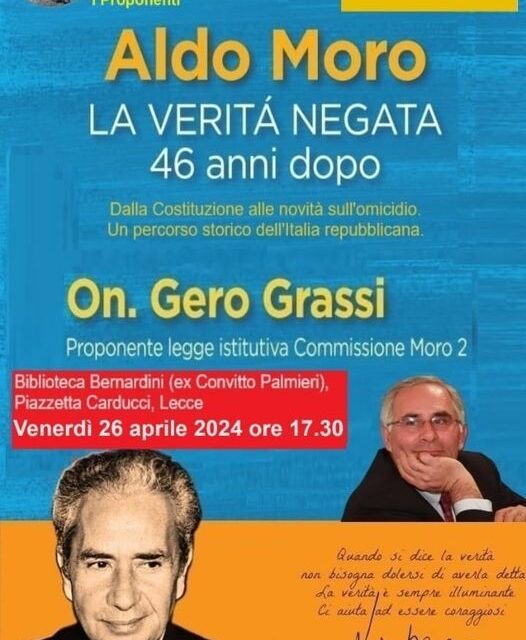

Si è tenuto ieri sera a Lecce, presso la splendida sede della Biblioteca Bernardini, un incontro con al centro alcuni dei tantissimi, intricati, aspetti legati al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro e dei suoi agenti della scorta, l’ora certamente più buia della storia repubblicana di questo Paese.

A tessere la trama della vicenda uno dei massimi conoscitori, il politico, giornalista e scrittore Gero Grassi, storico esponente della Democrazia Cristiana pugliese, poi dirigente del Partito popolare, della Margherita, nonché deputato per tre legislature, fra il 2006 ed il 2028, nelle file del Partito Democratico.

Grassi, oltre ad avere conosciuto da giovane Moro, è stato componente della Commissione d’inchiesta sull’eccidio di via Fani, sul rapimento e la morte di Aldo Moro, dopo essere stato presentatore e relatore della proposta di legge istitutiva della Commissione stessa. Una Commissione che ha prodotto 300 interrogatori e ben 5 milioni di pagine di verbali. Oltre ad avere una conoscenza assoluta della questione (prova ne sia l’elenco delle pubblicazioni a sua firma) è in grado di proporla magistralmente al pubblico presente agli incontri pubblici ai quali prende parte per divulgarne i contenuti, intrecciando il contesto geo-politico di quegli anni con il pensiero e la prassi politica dello statista Moro.

E proprio la considerazione del contesto a essere imprescindibile per comprendere il movente dei fatti accaduti fra il 16 marzo ed il 9 maggio del 1978. Nel mondo post Seconda guerra mondiale, e nell’Europa divisa in due blocchi contrapposti fra egemonia statunitense da una parte e quella sovietica dall’altra, era impensabile poter ricavare per un Paese un ruolo di terzietà ed indipendenza. Ma proprio questo era l’obiettivo di Aldo Moro, come si ricava anche da un suo scritto ritrovato nell’auto fermata dai brigatisti in via Fani: costruire in Italia una democrazia matura in un’Europa dei popoli, libera da influenze esterne.

L’altro artefice di questo progetto politico, con il quale il leader DC stava cercando di costruire il “compromesso storico”, un governo che avrebbe visto la collaborazione dei due partiti più rappresentatiti dello scenario politico italiano, era stato oggetto del resto anche lui di un attentato, durante un viaggio in Bulgaria del 1973. Anche Berlinguer del resto auspicava per il PCI uno spazio autonomo dai vincoli cui lo relegava l’affiliazione al blocco comunista.

Non deve allora meravigliare se il potentissimo Segretario di Stato statunitense Henry Kissinger, nel 1974, dica personalmente a Moro, in un incontro tenutosi a New York, che deve smetterla di lavorare per l’indipendenza dell’Italia altrimenti, testuali parole, “la pagherà cara“. Inutilmente la Commissione parlamentare chiese l’estradizione di Kissinger per ottenere una sua testimonianza su quell’incontro.

In quella minaccia si palesa potentemente lo “spirito di Yalta”, l’accordo con il quale le tre potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale (USA, URSS e Gran Bretagna), ancora prima che essa fosse terminata, si spartirono il mondo in zone d’influenza: se un Paese era assegnato ad un blocco, e quello dell’Italia era quello atlantico, non era assolutamente pensabile di costruire terze vie, strategie alternative volte a costruire un’autonomia che mettesse in discussione quel bipolarismo.

Ecco allora che, il 14 marzo del 1978, due giorni prima della strage di via Fani, Moro confidava a Tritto, suo assistente universitario, un lugubre presentimento: quella di due giorni dopo non sarebbe stata l’ultima sessione di laurea alla quale avrebbe preso parte perché, come si vociferava, sarebbe poi divenuto Presidente della Repubblica. Non sarebbe diventato mai Presidente, diceva Moro, perché gli avrebbero fatto fare la “fine di Kennedy”. Ed ancora il giorno dopo, il 15 marzo, il giornalista Mino Pecorelli, con un parallelismo con la storia della Roma antica, si chiedeva chi sarebbero stati i “cesaricidi”. Pecorelli verrà ucciso l’anno dopo.

Nei 55 giorni del sequestro seguiti alla strage, quasi tutta la carta stampata, ad eccezione della Gazzetta del Mezzogiorno e del Giorno, racconta Grassi, ressero le bugie del ministro degli Interni Francesco Cossiga, riguardo le trattative in corso per la liberazione di Moro. Tali trattative non potevano esserci, semplicemente perché americani e russi vi si opponevano categoricamente. I loro servizi segreti però, come testimoniato dal brigatista Alberto Franceschini, sapevano dove si trovasse il luogo nel quale Moro era sotto sequestro, ed essa non era via Montalcino, a detta di Grassi, ma si trovava in via Massimi, dove ci sono dei palazzi dello Ior.

Sempre Franceschini ha dichiarato: “siamo stati utilizzati, ci hanno fatto fare quello che loro non avrebbero mai potuto fare. Se incontrassi Moro mi inginocchierei e gli chiederei scusa”. Gero Grassi sostiene che tali dichiarazioni vadano lette alla luce del fatto che le stesse BR non fossero un corpo compatto, e che fossero presenti al suo interno certamente esponenti di un fanatismo ideologico terrorista, fra i quali lo stesso Franceschini, ma che le stesse furono infiltrate dai servizi segreti dei due Paesi che dominavano la scena internazionale: Valerio Morucci, al soldo di quelli statunitensi, Mario Moretti, al soldo di quelli sovietici.

Secondo questa ricostruzione, le BR furono quindi utilizzate come manodopera per la strage di via Fani ed il sequestro di Aldo Moro, ma i mandanti sarebbero da ricercare ben altrove. E d’altronde, la stessa uccisione dello statista, avvenne con una modalità che recherebbe le impronte della malavita organizzata italiana: Moro fu colpito da una serie di colpi che formavano un cerchio intorno al cuore, senza colpirlo volutamente direttamente, ed infatti la sua agonia si protrasse per più di mezz’ora, come rilevato dall’autopsia.

Sono questi solo alcuni fra gli elementi che Grassi riepiloga in circa due ore, attenendosi fedelmente alle carte sull’inchiesta. Ad animarlo una sincera passione politica ed una grande ammirazione per il lascito morale di Aldo Moro, per la nobiltà delle sue battaglie politiche fin dall’Assemblea Costituente (alla quale contribuì significativamente) e che nell’ambito della politica italiana finirono giocoforza per scontrarsi con personalità politiche, a partire dal suo stesso partito, molto più corruttibili. “Io ho 6 persone invisibili che mi proteggono in questa battaglia: i 5 agenti della scorta e Aldo Moro“, la significativa affermazione di carattere personale e, potremmo dire, esistenziale.