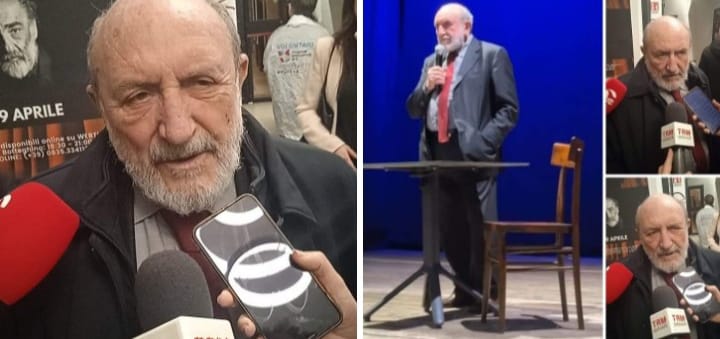

Il filosofo Umberto Galimberti per la rassegna “Guerrieri in scena “, L’ospite inquietante e l’età del nichilismo

Il filosofo Umberto Galimberti per la rassegna “Guerrieri in scena“, L’ospite inquietante l’età del nichilismo Giovedì 28 marzo 2024, alle ore 20:30, al Cine Teatro Guerrieri in Matera, si è tenuto il penultimo appuntamento della rassegna “Guerrieri in scena 2024”, organizzato da Euphorica Eventi – Apulia Event Creator e Cine Teatro “Gerardo Guerrieri”, con la direzione artistica di Angelo Calculli e Donato Cosmo, la coorganizzazione di Dimensione Cinema, il patrocinio del Comune di Matera e in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) e Emanuele Frascella Srl di Matera. Radio Norba è media partner del cartellone di spettacoli “Guerrieri in scena”.

La lectio magistralis è stata affidata al prof. Umberto Galimberti che ha relazionato sul tema: “L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani”.

Umberto Galimberti è professore emerito di Filosofia della storia presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Esperto di Karl Jaspers, si è occupato dei legami tra psicopatologia e filosofia, dei limiti della psicoanalisi e di pratica filosofica, fissando il proprio sguardo sui confini tra ragione e follia, nei suoi studi ha indagato con metodo genealogico le nozioni di simbolo, corpo e anima, rendendo visibili le tracce del sacro che persistono nella nostra civiltà dominata dalla tecnica e dedicando studi al disagio giovanile nell’età del nichilismo.

E’ tra le voci filosofiche più presenti nel dibattito pubblico. Tra le sue opere: La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla consulenza filosofica (Milano 2006); L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani (Milano 2007); I miti del nostro tempo (Milano 2009); Eros e psiche (Milano 2012); Giovane, hai paura? (Venezia 2014); La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo (Milano 2018); Nuovo dizionario di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze (Milano 2018); Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi (a cura di, Milano 2019); L’età della tecnica e la fine della storia (Nocera inferiore SA 2021); Il libro delle emozioni (Milano 2021).

Ci troviamo sicuramente di fronte ad una nuova epoca storica a più rapida diffusione della tecnologia della storia dell’umanità; nonostante i progressi della tecnologia, secondo il prof. Galimberti, i giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che caratterizzano l’adolescenza, definita come età sospesa ed età dello tsunami, il periodo più delicato delle transizioni, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni rendendole esangui.

Le cronache e molte ricerche su abitudini di vita e comportamenti degli adolescenti, enfatizzano fragilità e problematicità, descrivendo questa età di mezzo come una fase «a rischio» della vita, da cui bisogna sperare di uscire indenni.

L’adolescenza, al contrario, è anche un’età di potenzialità ed opportunità: un cantiere aperto dello sviluppo cerebrale e psicologico, un’ancora in costruzione, dove tutto viene rimesso in discussione e rilanciato.

In questa fase di sviluppo, dovrebbero entrare in campo in modo determinante, due agenzie educative: la famiglia e la scuola, ambienti educativi ottimali affinché gli adolescenti possano fiorire.

La qualità del clima familiare è fondamentale all’interno del percorso di crescita e di costruzione dell’identità.

Gli adolescenti, indaffarati nel cercare di bilanciare continuamente autonomia e dipendenza dalle figure di riferimento, necessitano della guida e dell’incoraggiamento di quest’ultime, al fine di poter stabilire e raggiungere con perseveranza determinati obiettivi, specie quelli che riguardano la formazione ed il futuro.

La scuola, dalla sua posizione, è un luogo formativo per l’identità cognitiva, emotiva, sociale e culturale dei ragazzi, ma anche possibile teatro di malessere ed insuccessi.

L’ambito scolastico è il palcoscenico su cui, oltre alle trasformazioni del corpo, le richieste dell’altro scolastico, dei docenti e dei genitori, il confronto con i pari, le aspettative del soggetto e la necessità di “metterci del proprio”, si incontrano.

Il temperamento personale, il naturale percorso di maturazione cerebrale, l’ambiente familiare ed il contesto scolastico in questa fase della vita di ogni essere umano espongono, a continui rischi ed opportunità, coerentemente con la cultura e le specificità del tempo in cui cresce ogni generazione.

Le famiglie non hanno tempo per ascoltare i ragazzi, la scuola non sa più cosa fare, non riesce più ad insegnare come dovrebbe, perché gli stessi insegnati non sanno svolgere egregiamente il proprio lavoro.

Solo il mercato si interessa di loro per condurli sulle vie del divertimento e del consumo, dove ciò che si consuma, non sono tanto gli oggetti che di anno in anno diventano obsoleti, ma la loro stessa vita, che più non riesce a proiettarsi in un futuro capace di far intravedere una qualche promessa.

Il presente diventa un assoluto da vivere con la massima intensità, non perché questa intensità procuri gioia, ma perché promette di seppellire l’angoscia.

Gli adolescenti non sanno descrivere il loro malessere perché hanno ormai raggiunto quell’analfabetismo emotivo che, non consente di riconoscere i propri sentimenti e soprattutto di chiamarli per nome.

E del resto che nome dare a quel nulla che li pervade e che li affoga? Manca la risposta al “perché”. Oggi i valori supremi si sono persi.

Urge secondo il prof. Umberto Galimberti, sottolineare l’importanza di un forte legame fra cultura ed educazione, sostenendo un’idea di scuola come promotore di principi educativi che siano in stretta interdipendenza con la cultura e le risorse di cui si dispone, dal momento che ciò che viene insegnato e appreso, non può essere isolato dallo posizione che ha la scuola nella vita e nella cultura dei suoi studenti.

Gli ambienti educativi, in definitiva, dovrebbero diventare possibilità per l’adolescente di sperimentare e cogliere nelle esperienze di apprendimento e di conoscenza, la funzione di sostegno al Sé che i valori culturali possono offrire.

Sarebbe molto più utile e produttivo secondo Galimberti, infatti, mettere in atto progetti di formazione e prevenzione, non parlando di loro e per loro, ma con loro, mettendosi in una posizione di ascolto, incoraggiandoli e sostenendoli, per esempio, forme di protagonismo e di associazionismo, in cui loro siano direttamente coinvolti, come attori principali in una serie di attività liberamente scelte, che si spesso si configurano come “attività descolarizzate”, in cui trovino adeguato spazio l’educazione socio-emotiva, realizzabile, comunque, all’interno della scuola stessa.

Va da sé che quando il disagio non è del singolo individuo, ma l’individuo è solo la vittima di una diffusa mancanza di prospettive e di progetti, se non addirittura di sensi e di legami affettivi, come accade nella nostra cultura, l’uomo, dev’essere volto e condotto alla costruzione di senso, nel deserto dell’insensatezza che l’atmosfera nichilista del nostro tempo diffonde.

E allora è sulla cultura collettiva e non sulla sofferenza individuale che bisogna agire, perché questa sofferenza non è la causa, ma la conseguenza di un’implosione culturale di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle università, nei master, nel precariato, sono le prime vittime.

L’uso dei mezzi informatici incide moltissimo sui loro processi cognitivi ed emotivi, perché questi mezzi, sono dei condizionatori del pensiero, non nel senso che dicono cosa devono pensare, ma nel senso che modificano in maniera radicale il loro modo di pensare, trasformandolo da analogico, strutturato, sequenziale e referenziale, in generico, vago, globale, olistico.

Inoltre, alterano il loro modo di fare esperienza, avvicinando il lontano e allontanando il vicino.

Tutti insieme, scuola e territorio, sono chiamati ad agire, per non far prevalere una concezione tecnocratica ponendo l’uomo, con la sua insostituibilità, al centro di ogni cosa.