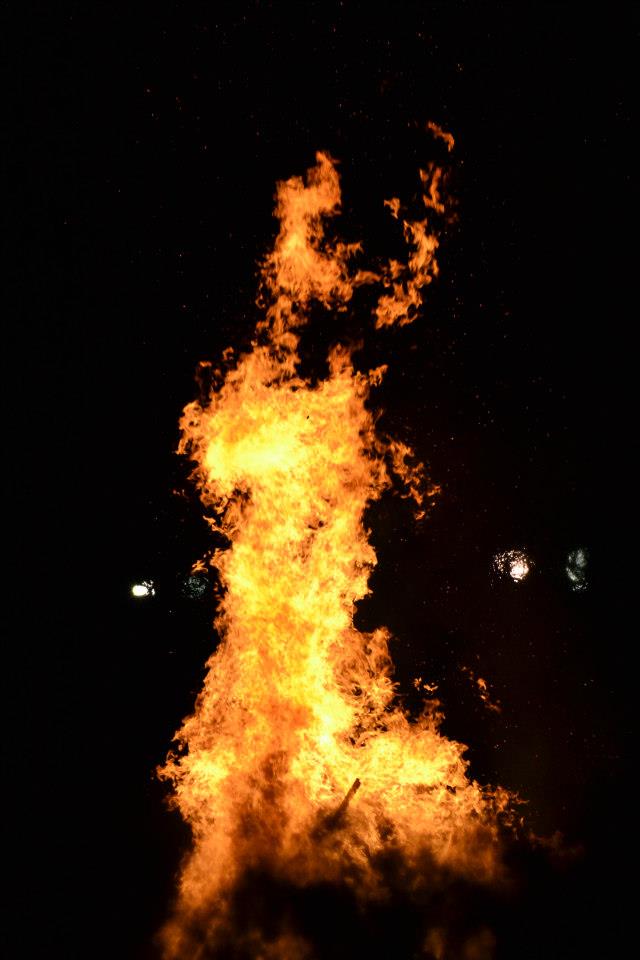

Bagliori di fiamme e fuoco per i falò di S. Giuseppe, la tradizione si rinnova

Bagliori di fiamme e fuoco per i falò di S. Giuseppe, la tradizione si rinnova Sparsi in diverse aree della penisola, in questo e in altri periodi dell’anno, tradizioni e riti simbolici, a sfondo religioso o propiziatorio legati al fuoco, nelle sue molteplici e diverse rappresentazioni, li ritroviamo diffusi in tutte le regioni.

E’ tutto pronto: anche in Puglia un’altra tradizione religiosa e civile, è segno di come con sobrietà ed impegno, si possa organizzare qualcosa di concreto.

La festa di San Giuseppe (19marzo) si conferma festa prima di tutto religiosa per poi garantire, grazie a molteplici iniziative, anche i cosiddetti falò di S. Giuseppe.

Il fuoco del falò in varie culture è simbolo della distruzione del vecchio e della rigenerazione del nuovo, rappresenta una rottura con il passato e apre le porte al futuro: non a caso è in questo periodo che la natura si risveglia, sbocciano i fiori negli alberi.

Tuttavia, molti di questi riti sono legati ad altre ricorrenze, come S. Antonio Abate (16/17 gennaio), le festività di fine anno, il solstizio d’estate (21 giugno).

A queste ultime tipologie, prevalentemente, si legano i riti ricadenti nelle regioni del nord Italia, pur con qualche eccezione rivolta a S. Giuseppe, come Castelleone (Lombardia) e Val d’Ossola (Piemonte).

Soprattutto tra gli antichi il passaggio dal vecchio al nuovo era importantissimo, ed era celebrato con diversi culti: la terra che ritrova la sua fertilità e la luce che prevale sull’oscurità, rievocavano il concetto atavico del trionfo della vita sulla morte.

L’Antica Roma celebrava l’arrivo della primavera attraverso innumerevoli riti. Tra essi citiamo quelli intitolati alla dea Flora, protettrice dei fiori in boccio: i cosiddetti “Floralia”, quando la fioritura raggiungeva il suo apice, inneggiavano alla fecondità tramite cerimonie bucolico-orgiastiche.

Nel mondo ellenico, sin dal VII secolo a.C, il risveglio della natura veniva salutato con i Misteri Eleusini. Suddivisi in una fase primaverile e in una autunnale, nella prima questi riti celebravano il ritorno dall’Ade di Persefone, che sarebbe rimasta accanto a sua madre Demetra per tutta l’Estate.

I Misteri erano intrisi di simbologia sul ciclo eterno di vita, morte, rinascita, ma una “rinascita” ultraterrena e non solo nell’accezione campestre.

Il falò pugliese può essere annoverato fra i culti praticati durante il passaggio da inverno a primavera, simboleggia la purificazione e la volontà di rimettersi al lavoro.

I nostri avi erano soliti celebrare l’arrivo della primavera e invocare una buona annata per la raccolta nei campi tramite grandi roghi.

Ecco da dove nasce la tradizione dei falò accesi la sera di San Giuseppe.

Un’occasione per ritrovarsi davanti al fuoco acceso con un bicchiere di vino, pane e un po’ di musica per inaugurare nel modo migliore la stagione che sta per arrivare.

I pastori e i contadini in prossimità dell’equinozio di primavera, accendevano grandi falò propiziatori per aggraziarsi le forze della natura in vista della primavera, stagione dei raccolti e simbolo di rinascita.

E il fuoco stesso era visto come simbolo di nuova vita, nata dalle ceneri di quella passata.

I ragazzi raccoglievano il materiale da bruciare con escursioni campestri pomeridiane, cominciando almeno un mese prima del fatidico giorno, dopo aver assolto frettolosamente i propri compiti scolastici, setacciando le campagne, soprattutto vigneti, uliveti.

I coltivatori, man mano che potavano viti, ulivi e ginestre, ammontavano ai bordi del terreno, in prossimità delle strade interpoderali, la fascina da conferire per il falò di S. Giuseppe.

Quindi i ragazzi, muniti di carretti costruiti con ruote riciclate o cuscinetti, caricavano e trasportavano al proprio rione il materiale da bruciare, sistemandolo in un angolo del piazzale prestabilito per il fuoco, l’affastellamento della fascina.

Nelle ultime notti precedenti il 19 si organizzano vere e proprie ronde di vigilanza da parte dei ragazzi, perché spesso bisognava scongiurare prelievi fraudolenti di fascina già pronta per il falò da parte di ragazzi concorrenti.

Tuttavia, pur si giungeva alla sera del 19 marzo e, verso l’imbrunire, con il rientro degli adulti dalle campagne, si allestiva il falò e alla presenza di quasi tutti i residenti, si procedeva all’accensione dei falò.

Il falò iniziale si alimentava in una impalcatura fatta di legna lunga, sacrificata alle scorte domestiche e conferita generosamente dai residenti del rione, montata a forma di parallelepipedo alto qualche metro.

A quel punto molti facevano rientro nelle abitazioni ma i più resistenti si disponevano in cerchio, seduti o in piedi, intorno all’enorme ‘braciere’ e arrostivano le patate sotto la legna da degustare, magari con un po’ di sale, in compagnia e in armonia, innaffiate dal proverbiale ottimo vino locale!

Il tutto messo a disposizione da chi più ne aveva. Canti e balli, tradizionali e non, accompagnati da qualche organetto o fisarmonica, proseguivano al tepore emanato dai tizzoni ardenti e dalla brace fino a giorno.

Nella sua evoluzione contemporanea, la prassi della festa ha assunto comunque contorni più espressamente “ricreativi”.

Le tradizioni specifiche differiscono nei particolari di paese in paese, ma conservano una forte base comune: solitamente, attorno al falò si balla al ritmo della musica popolare suonata da fisarmoniche e organetti di improvvisati musicisti autoctoni; si degustano torte rustiche, piatti tipici nonché le famose zeppole di San Giuseppe, di rado accompagnate da bevande diverse dal vino locale.

Come la vite ha bisogno di buone radici per crescere rigogliosa e per produrre uva di qualità, così noi pugliesi, abbiamo bisogno di avere stabili fondamenta per andare lontano.

Le nostre radici sono costituite soprattutto da quelle tradizioni che venivano praticate dai nostri avi e che sono state trasmesse per generazioni, di padre in figlio.

L’insieme di queste usanze costituisce un patrimonio fondamentale per la vita di ogni uomo e di ogni paese ed è nostro dovere portarle avanti.

.